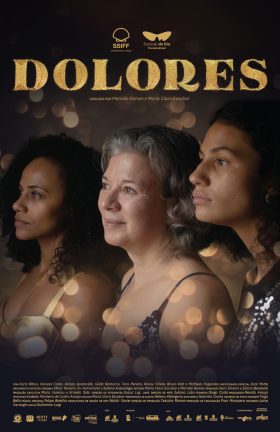

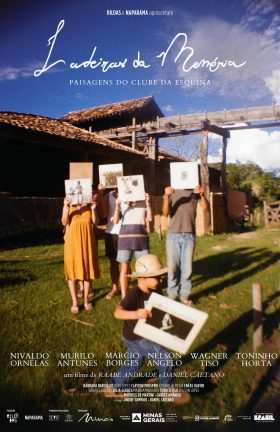

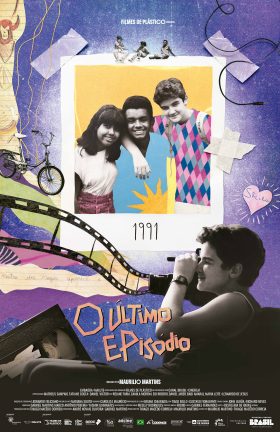

A Mostra Praça Longas da 29ª Mostra de Tiradentes convida o público a um passeio vibrante pelos gêneros da ficção brasileira, celebrando o cinema como experiência coletiva no espaço público e aproximando espectadores, artistas e realizadores de obras que dialogam com o grande público sem abrir mão da complexidade estética. Da comédia romântica melodramática de Querido Mundo, de Miguel Falabella, à aventura nostálgica de O Último Episódio, passando pelo suspense atmosférico de Herança de Narcisa, pelo drama íntimo e contemplativo de Pequenas Criaturas e pelo realismo sensível e onírico de Dolores, a programação revela a diversidade de estilos, épocas e sensibilidades do cinema brasileiro contemporâneo. Encerrando o percurso, o documentário Ladeiras da Memória – Paisagens do Clube da Esquina amplia o diálogo com a música e a paisagem mineira, reafirmando a Mostra Praça como um espaço de encontro entre linguagem, emoção e identidade cultural.